色々とトラブルや不調が出ていますが、継続的に天体撮影を行っています。

その中で常にこれで良いのかと言った事象が毎回でています。

それは、ガイド精度が悪いなあと言った所です。

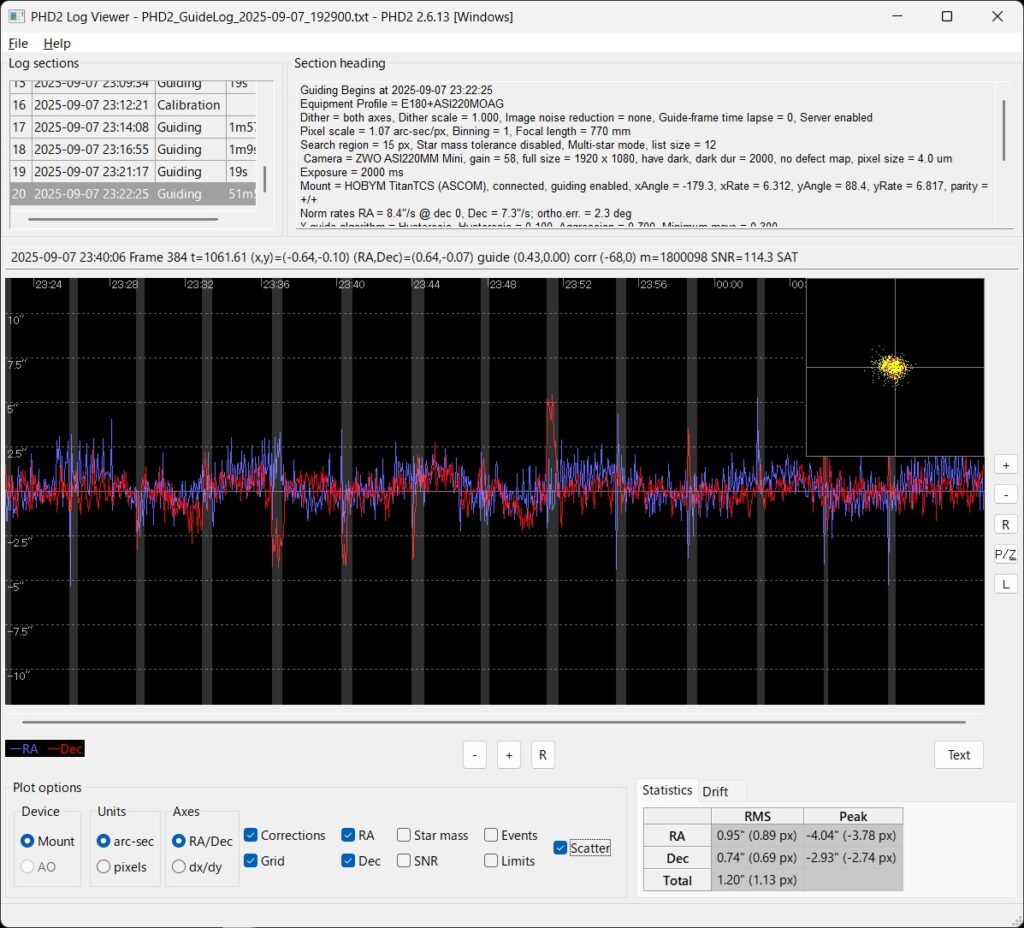

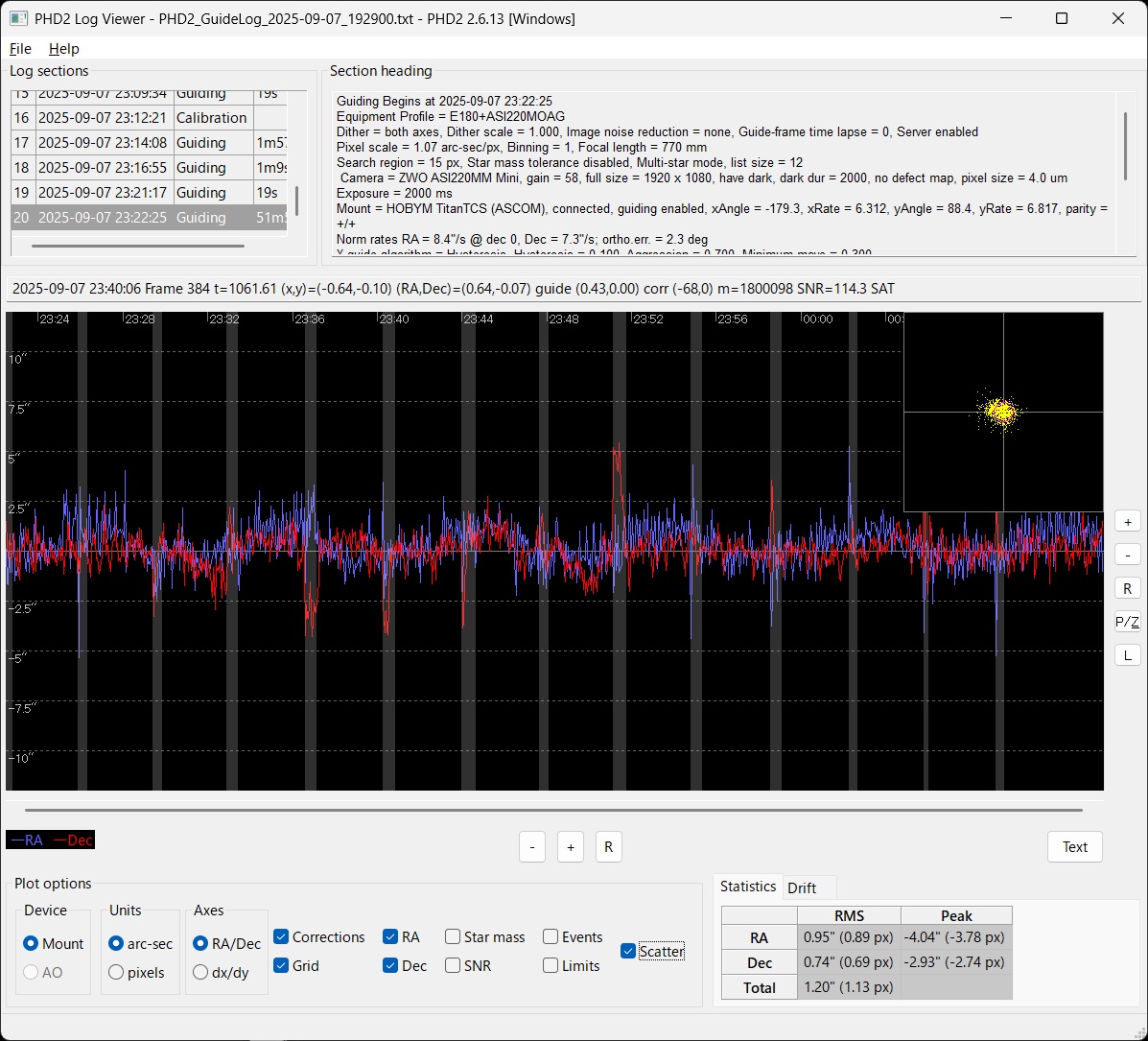

PHD2で最近はOAG(ASI220MM Mini)に変えています。以前はガイドスコープ(ビクセンFL70S+QHY678M)を利用していました。OAGにして精度は上がったようですがそれでも平均ガイド精度(RMS) 1~1.5秒角。最大振れ幅は2~3秒角(もっと悪い時も)。グラフは赤緯も赤経もガタガタ振れています。これでも画像処理(PixInsight)するとソコソコ綺麗な画像になるので、良いんだろう的に見ています。

更に、N.I.N.AフレーミングでGoto処理すると初回導入では、プレートソルブで大体20から30分角のずれがでています。但し、赤経は精度よく、赤緯だけズレる。Cartes du Cielで導入しても同様。

纏めると、

a)PHD2のガイドがOAGでも、RMS:1~1.5秒角、最大振れ幅:2~3秒角

b)Goto初回導入で20~30秒角ずれる。赤経はOK、赤緯がズレ大きい。

PHD2のガイドでは、スターベース東京殿のTOAシリーズ向きの赤道儀でのPHD2ガイド状況図(TOA-130NFB を AZEQ6GT-J 赤道儀に搭載した際のガイドグラフ)からみて、とてもあの程度になっていない。下図は昨夜皆既月食前空き時間で撮影したNGC1499時のグラフ

もう少しガタガタが減らないものかと気にしている所。

1)初回Gotoの件もあり、極軸合わせが悪いのか

極軸合わせはPoleMasterを使用して実施。最終円のほぼ中心辺りまで追い込んでいるので、そこでのズレは小さいと思ってはいる。ただ、ChatGPTに聞いたところPoleMasterでの精度は1分角程度。また赤道儀極軸と望遠鏡(この場合TOA-130NFB)の平行度の精度も関係する可能性もあり。実際平行でないとガイドで影響が出るとの事。

PoleMasterは実赤道儀極軸の合わせだけ。望遠鏡軸を含めた極軸の誤差を調べる事もできるアプリもある(ChatGPT)との事で、N.I.N.A.のプラグイン(Three Point Polar Alignment)を使って調査も行った。結果としては結構良く、12秒角。これで十分な感じ。

それでもガイドはガタガタ。なんだろうか?

2)CRUX-200MF?

望遠鏡含めた極軸合わせはほぼ十分な状況。それでもガイドがガタガタするのは赤道儀側に起因するのではないだろうか?

因みにCRUX-200MFはPEC補正が内蔵されているが、これは無効にして使用している、有効にしても効果の具合が思わしくないと判断したから(上のグラフと大差ない)。これでPHD2の赤経ガイドはヒステリシスを指定している。PEC予測もあるがやはり現環境では効果のほどが分からない(此方も上のグラフと大差ない)。

そもそもTOAとイプの2台搭載自体に無理があるのかもしれない。望遠鏡単体レベルにカメラ等の重さを入れた重量でCRUX-200MFで大丈夫と使用しているが、その他の取付け物等含めると許容量を超えている。

無理がありすぎるのだろう。これが主因かもしれない。

3)1台運用にする方向で縮小化検討か

1台の方が良いのだろうが、今すぐは折角搭載したε-180EDなので当面はガイド不調ありで運用。ε-180EDで早々にこれでとした時にε-180EDを降ろし、TOA-130NFBだけにする方向としたい。35レデューサー使えば同等画角が得られるので。

初回Gotoでズレる点はこれとは別だろうと考えており、現時点あまり困っていないので別途調べる事としています。

コメント